マイクロプラスチックとは?

マイクロプラスチック(Microplastics)は、略して“MPs”と表記します。

全世界で統一されてはいませんが、マイクロプラスチックの最新のEUの定義では、以下のサイズが用いられています。

1µm(0.001mm)~5mm のプラスチック片のこと。

マイクロプラスチックの発生源は様々で、以下が主な発生源と考えられています。

- 街中でポイ捨てされているごみ

- 衣服

(ポリエステル=PET繊維が洗濯時に排出)

- 漁業等で使用されている網

(ポリプロピレン=PP繊維が漁業等の盛んな地域で検出)

- タイヤや靴

(合成ゴムが使用時に削れてマイクロプラスチックになる)

- 道路標識や船底、建築物に使われている塗料

(千葉工業大学・亀田研究室の最新の調査結果)

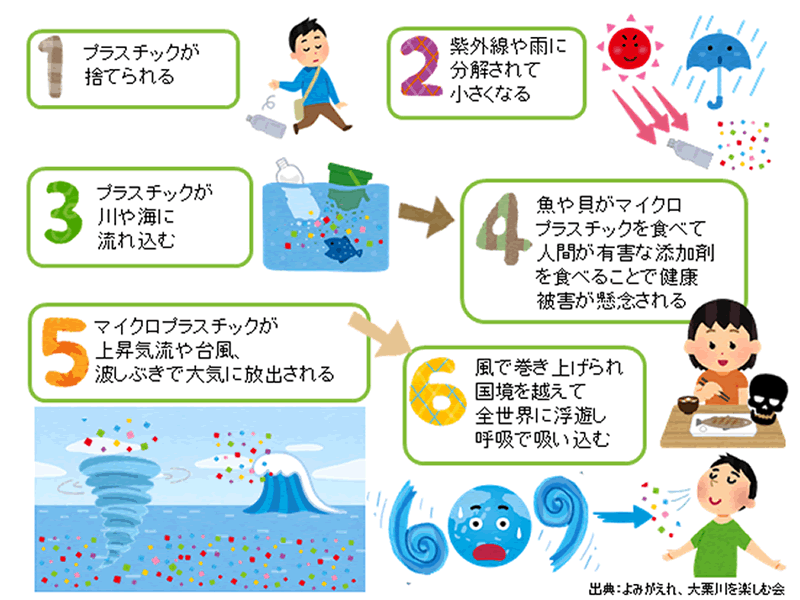

マイクロプラスチックの影響とは?

1)物理的な影響

- 野生生物が、プラスチック片を飲み込んでしまう。

- 野生生物の身体に、プラスチック(漁網、釣り糸、リング状のものなど)が絡みつき、窒息の原因になる。

2)化学的な影響

- マイクロプラスチックの表面、あるいは練り込まれている有毒な化学物質=添加剤(可塑剤、安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、充填剤、着色剤など)が野生生物体内に溶け出して、有害な影響を与える。

⇒プラスチック添加剤によるヒトへの影響が出始めている可能性がある。

2021年、妊娠した女性の胎盤からマイクロプラスチックがみつかったという初の報告が出た。

<FSI海洋プラスチック研究>

乳児や胎児に迫るマイクロプラスチック~ヨーロッパの研究者らが哺乳瓶や胎盤から検出

https://fsi-mp.aori.u-tokyo.ac.jp/2021/06/post-25.html

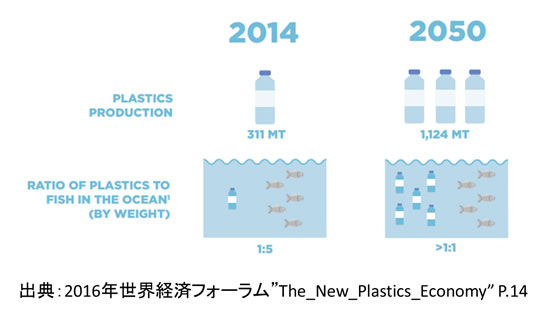

2050年 海の魚<プラスチック

2050年には、海の魚の量よりもプラスチックの量が多くなるというデータが、2016年に報告されました。

世界中で年間800万トン(なんと1分間にごみ収集車1台分が海に流れ出ている計算!)の海洋ごみが発生しており、その内の8割の原因はペットボトルやレジ袋など、街で発生した私たちが出すごみです。

出典:2016年世界経済フォーラムより

出典:2016年世界経済フォーラムより

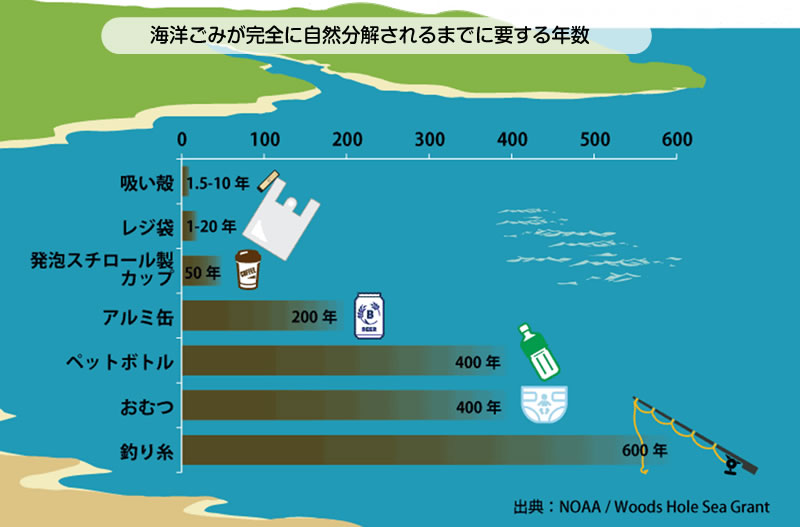

「生分解性」の言葉が招く誤解

環境にやさしいイメージのある生分解性プラスチックは、分解に約50℃の温度が必要なため川や海ではほとんど分解されないことが明らかにされています。

写真提供:よみがえれ、大栗川を楽しむ会

写真からもわかる通り、レジ袋やプラ袋、土のう袋(いずれもプラスチック)などが、大雨などで流され、樹木や岩や石に引っ掛かり、水の勢いや、日差しなどで、徐々にバラバラにほどけていきます。冷たい水の中では分解速度は遅く、分解されない川ごみが海に流れ込んでしまいます。川や海の生き物たちは間違ってそれを飲み込み、生態系に大きな影響が出ています。

世界経済フォーラムの報告書では、「生分解性」とのラベル付けが、人々のポイ捨てを助長する点を指摘しています。