私たちにできること

プラスチックは耐久消費財として長く使用すれば、便利な素材です。

すべてのプラスチックを排除することは出来ませんし、その恩恵に預かっているのも事実です。

しかし、このままでは、豊かで美しい海や、安全でリスクの低い環境を次世代に渡すことは不可能です。何かを変えなければなりません。

答えは、みんなで探していくしかありませんが、「みず多摩」からの現段階での提言です。

あたりまえを見直そう!

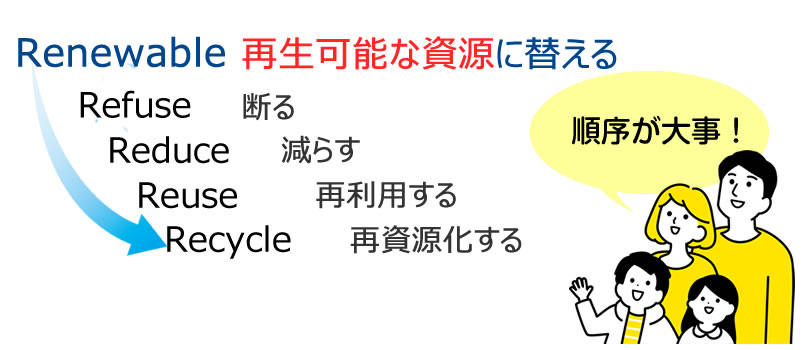

Renewable=再生可能な資源に替える

今、プラスチックを使用している場面で、絶対プラスチックではなくてはならないことはいくつあるでしょうか? 例えば、毎日ペットボトルを購入するのをやめて、マイボトルを一度購入し、自宅で水やお茶、コーヒーを入れて持ち歩く習慣にするのはいかがですか?

これだけで、消費されるプラスチックが大幅に減ります。

「要りません」の一言を!

Refuse=断る

今まであたりまえに受け取っていた、商品持ち帰り用のプラ袋やスプーンやフォーク、ストロー。

あらゆる買い物場面で自動的に手渡されることに慣れてしまってはいないでしょうか?

「マイバッグあります」、「要りません」の一言を伝えることで、ONE WAY(一度きりしか使わないもの)のプラスチックが世の中に出回ることを防げます。

少しずつ努力!

Reduce=減らす

身のまわりにあるプラスチック商品の見直しをしてみませんか?

醤油やお酒、お酢や油など、昔はプラスチック容器ではありませんでした。

また、世界中で容器の見直しのキャンペーンが始まり、持参容器で商品を受け取れる店舗や、容器返却のデポジットができるお店が増えています。一度にすべてを変えられなくても、ひとりひとりがひとつのチャレンジを行なうことで、確実に無駄なプラスチックが減ります。

ラップを使わない、これひとつでもあなたのチャレンジは効果大です。

簡単に捨てないで!

Reuse=再利用する

受け取ってしまったプラスチック商品。今まで使用していたプラスチック素材。

あなたにとっては、もうただのごみかもしれません。でも、誰かにとっては、まだ役に立つものかも!

必要な人にあげることで、余計なプラスチックの消費が抑えられます。

また、アップサイクルなどで、商品価値を上げたり、別の用途で使用したり、プラスチックの延命を図ることで、ごみになるのを防ぎます。

正しいごみの分別をしよう!

Recycle=再資源化する

2022年4月1日、日本ではプラスチックの資源循環を推進するための「プラスチック資源循環法」が施行されました。 深刻化する海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などへの対応を目的としたもので、プラスチック製品の設計から廃棄物処理までに関わるあらゆる自治体や事業者が対象になっています。市民ひとりひとりが、「えらんで、減らして、リサイクル」に積極的に関わる必要があります。できるだけ資源プラとなるよう、いま一度正しい分別を確認してみませんか? ペットボトルのキャップ、ラベル、本体は、それぞれ別の分類になります。

清掃活動に参加しよう!

河川や海岸のごみ清掃に参加してみませんか?

プラスチックごみの多さに驚かれると思います。

同時に、そんな中で鳥や魚が生息しているのを見ると、ひとつでも多くプラごみを拾いたい!という気持ちになります。

ごみの持ち帰りも自然と習慣になります。

“Think Global, Act Local”=考えることはグローバルに、行動はローカルに!

地元でごみを食い止めることで、遠くの環境も守ることになります。

企業の動向をみつめよう!

拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)という言葉を知っていますか?生産者が、製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任(物理的又は財政的責任)を負うという考え方です。

そうすることで、生産者に対して、廃棄されにくい、またはリユースやリサイクルしやすい製品を開発・生産するように、行動を変容させようというものです。

製品廃棄物量が多く、しかも、素材が複合的でリユースやリサイクルが難しいことが問題になっているいま、拡大生産者責任はそれらを克服するために重要な考え方の一つとなっています。たくさんの消費材を生産している企業が、EPRの基本方針を持っているか、確認してみましょう。

他の国の動向を知ろう!

今、最も先進的と言える国はフランスです。

- 2016年、世界に先駆けてプラスチック製レジ袋の使用禁止。

- 2020年、使い捨てプラスチック容器や食器を禁止する法律を施行。

- 2040年までに、すべての使い捨てプラスチックをなくすゴールを設定。

- 2022年1月から、すべての小売業において、野菜と果物のプラスチック包装を原則禁止。

どうですか? ここまでやれる国があります。

なぜできているのか、そして日本ではなぜできないのか、調べてみるのも良いでしょう。